Moustiques et malaria : le dernier à passer à table se transforme en super-propagateur

L’ordre dans lequel des moustiques piquent un animal souffrant de malaria influence la transmission de la maladie. Les derniers insectes à prendre un repas de sang se contaminent davantage, augmentant ainsi le risque d’infecter d’autres êtres vivants. Cette découverte, réalisée par des biologistes de l’UNIL spécialistes de la malaria aviaire, permet d’imaginer des pistes pour mieux lutter contre la forme humaine de la maladie. Elle a été publiée le 25 novembre 2020 en couverture de la revue "Proceedings of the Royal Society B".

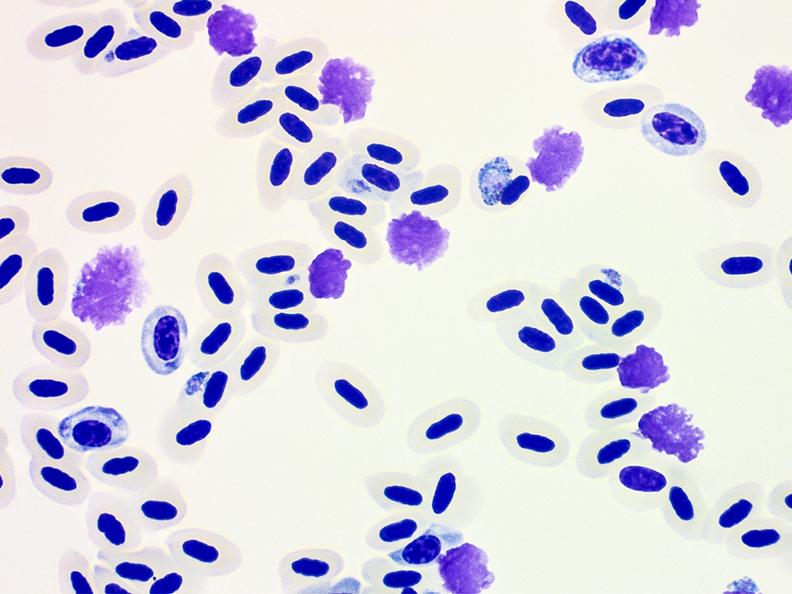

Avec 405’000 personnes décédées et 228 millions de cas recensés en 2018 par l’Organisation mondiale de la santé, la malaria (ou paludisme) demeure l’une des maladies infectieuses les plus problématiques. Cette pathologie est causée par un parasite unicellulaire appelé Plasmodium qui, pendant une partie de sa vie, se loge dans les globules rouges du sang jusqu’à les détruire. Quels que soient l’espèce de Plasmodium et l’organisme touché – un être humain, un oiseau, ou encore un rongeur – le cycle infectieux reste similaire : une femelle moustique pique un animal contaminé et, en suçant le sang, hérite du parasite. Ce dernier se développe dans l’estomac puis migre dans les glandes salivaires de l’insecte qui, en s’attaquant à un nouvel hôte, lui injecte le pathogène.

Dans une étude publiée le 25 novembre 2020 dans la revue Proceedings of the Royal Society B, l’équipe du Prof. Philippe Christe au Département d’écologie et évolution (DEE) de la Faculté de biologie et de médecine (FBM) de l’UNIL, montre que la chronologie selon laquelle des moustiques piquent un animal malade influence la manière dont les insectes seront eux-mêmes infectés par la malaria, avant de la transmettre plus loin.

Le dernier arrivé n’hérite pas que des restes

À l’origine de ces travaux, menés en collaboration avec le Musée cantonal de zoologie à Lausanne, un constat de terrain : un petit nombre de moustiques portent énormément de parasites de la malaria, tandis que d’autres (la très grande majorité) en sont quasiment, voire totalement, dépourvus. « Comprendre cette distribution hétérogène des densités de Plasmodium s’avère très important, puisque les quelques moustiques lourdement infectés jouent le rôle de super-propagateurs de la maladie », explique le DrSc. Romain Pigeault, ancien postdoctorant au DEE et dernier auteur de l’étude.

Pour mieux appréhender cette dynamique de transmission des agents pathogènes, les chercheurs, dont Julie Isaïa, doctorante au DEE et première auteure de la publication, ont procédé à des expériences en laboratoire. Concrètement, ils ont laissé quelques dizaines de moustiques sains piquer, durant un court laps de temps (une soirée), des canaris porteurs de la malaria. Résultat : peu importe le moment où les insectes se nourrissent, ils ingurgitent tous la même quantité de parasites en provenance de l’oiseau malade. C’est en disséquant les insectes sept jours après leur festin de sang que les biologistes ont constaté une nette différence. « Chez les derniers à avoir piqué durant la soirée, les parasites s’étaient davantage développés, dans l’estomac. Ces moustiques étaient entre cinq et dix fois plus contaminés que les premiers à avoir mangé », relate Philippe Christe.

Les scientifiques estiment que les parasites seraient potentiellement capables de détecter le moment où leur hôte, ici le canari, se fait piquer une première fois et d’augmenter ensuite leur pouvoir infectieux. Ceci dans le but de maximiser leurs chances de se disperser. Mais comment ? Il se pourrait que les piqûres provoquent la libération d’hormones de stress chez l’oiseau, impactant ainsi certains paramètres physiologiques clés tels que la réponse immunitaire. Les parasites auraient ainsi le champ libre pour accélérer leur périple vers un nouvel hôte.

Optimiser la lutte contre la malaria humaine

Ces travaux permettent, d’une part, d’imaginer des stratégies pour combattre la forme humaine de la maladie. « La transmission de la malaria augmente au cours de la soirée, les moustiques qui piquent à la fin seront beaucoup plus infectieux que ceux qui attaquent au crépuscule. Il faut donc limiter au maximum le nombre de piqûres par individu. Et quels que soient les moyens de lutte utilisés, des moustiquaires par exemple, ils s’avèrent d’autant plus nécessaires et importants la nuit avançant », estime Romain Pigeault.

D’autre part, cette recherche montre que, sur une échelle de temps très courte (quelques heures), la dynamique de propagation d’une maladie fluctue énormément. Un élément qui, selon les auteurs, pourrait être davantage pris en considération dans l’élaboration de modèles épidémiologiques. « Plus généralement, connaître en détail les paramètres qui régissent les dynamiques de contamination et de transmission permet, à terme, d’optimiser les moyens de lutte et de contrôle des maladies infectieuses », conclut le DrSc. Olivier Glaizot, coauteur de l’étude, chargé de cours à la FBM et conservateur au Musée cantonal de zoologie.

par Mélanie Affentranger (Communication FBM)